きこえにくさに出合ったとき、最初に読む場所

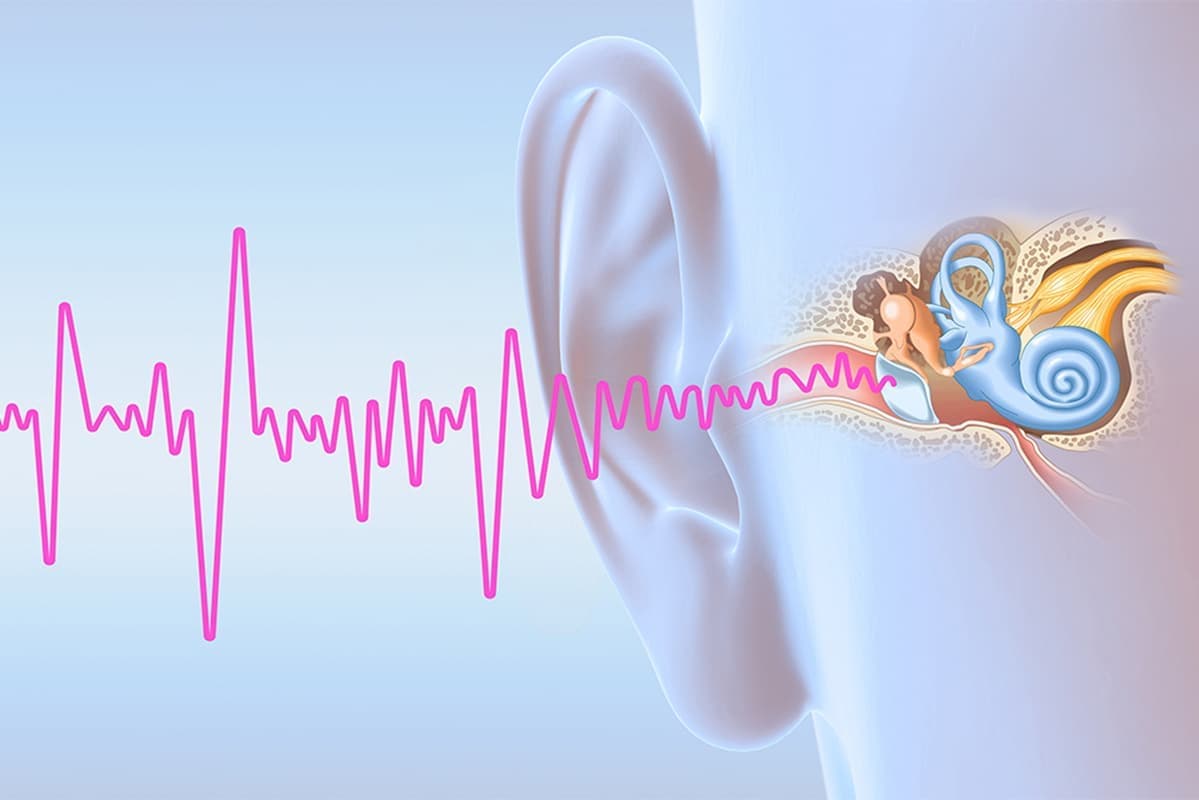

きこえにくさって、どういうこと?

お子さまの「きこえにくさ」は、見た目ではわかりにくく、その程度や種類もさまざまです。感音難聴、伝音難聴、混合難聴などの分類や、「小さくきこえる」「歪んできこえる」といったきこえの特性を知ることで、適切な支援への第一歩が踏み出せます。耳の仕組みや周波数(音の高さ)などによるきこえ方の違いも、わかりやすくご説明します。

補聴器・人工内耳について知りたい

~機器の違い・活用法・日常の取り扱い~

補聴器や人工内耳は、「きこえを完全に取り戻す」道具ではありません。機器の特性を知り、日々の使い方やメンテナンス方法を学ぶことで、子どものきこえを最大限に活かすことができます。デジタルワイヤレス補聴援助システムなど、学校や家庭で活用できる支援機器についても丁寧にご案内します。

ことばと心を育てる

ことばは、聞いただけでは身につきません。子どもが心を動かす瞬間に、やさしく適切な言葉を届けることが大切です。音声、手話、身ぶり、カードなど、一人ひとりのスタイルに合った方法で、ことばと心を育てていくヒントをお伝えします。「わかった」「伝わった」が自信につながります。

小・中学校生活での配慮と工夫

見えない「きこえの壁」は、ちょっとした配慮で変えることができます。話す位置や距離、板書の工夫、マスク着用時の配慮、ざわつく教室でのサポートなど、すぐに実践できる支援方法をご紹介。座席配置や視覚支援のアイデアも含め、安心して学べる教室づくりをサポートします。

家庭と学校の連携

きこえにくさへの支援は、先生だけ、保護者だけでは完結しません。日々のやりとりの中で、困難さを共有し、解決に向けた手立てを共に考えることが、子どもの成長に直結します。連絡帳の使い方、相談のタイミング、校外活動時の注意点など、信頼し合える関係づくりを応援します。

未来へのステップガイド

高校・大学の選び方

中学校卒業後きこえにくさのある子どもが進学先を選ぶ際は、「きこえへの配慮があるか」「サポート体制があるか」といった視点も大切です。高等学校、専門学校、大学など、多様な進路の中から「その子らしく学べる環境」を一緒に考えていきましょう。オープンキャンパスの活用、学校への相談のコツ、受験時に配慮が受けられる制度など、実際に役立つ情報を丁寧にご紹介します。

就職と社会参加の準備

卒業後の就職や社会参加に向けて、早めに準備しておくことが大切です。きこえにくさがあることで、面接時の伝え方や、職場での意思疎通などに不安を感じる方も少なくありません。障害者雇用制度やジョブコーチ支援、ハローワークの活用、自己理解を深めるワークなど、安心して働く一歩を踏み出すためのヒントをご紹介します。自分の強みを活かせる道を、一緒に探しましょう。

将来に向けた準備

子どもが成長し、進学や就職を考える時期になると、保護者や先生にもさまざまな不安や疑問が生まれます。きこえにくさがあるからこそ、早い段階から将来を見据えた準備が大切です。高校卒業後の進路選択、生活の自立、職場でのコミュニケーションのことなど、一つひとつのステップを丁寧にサポートするために、必要な制度や支援の種類、相談先などの情報をご紹介します。